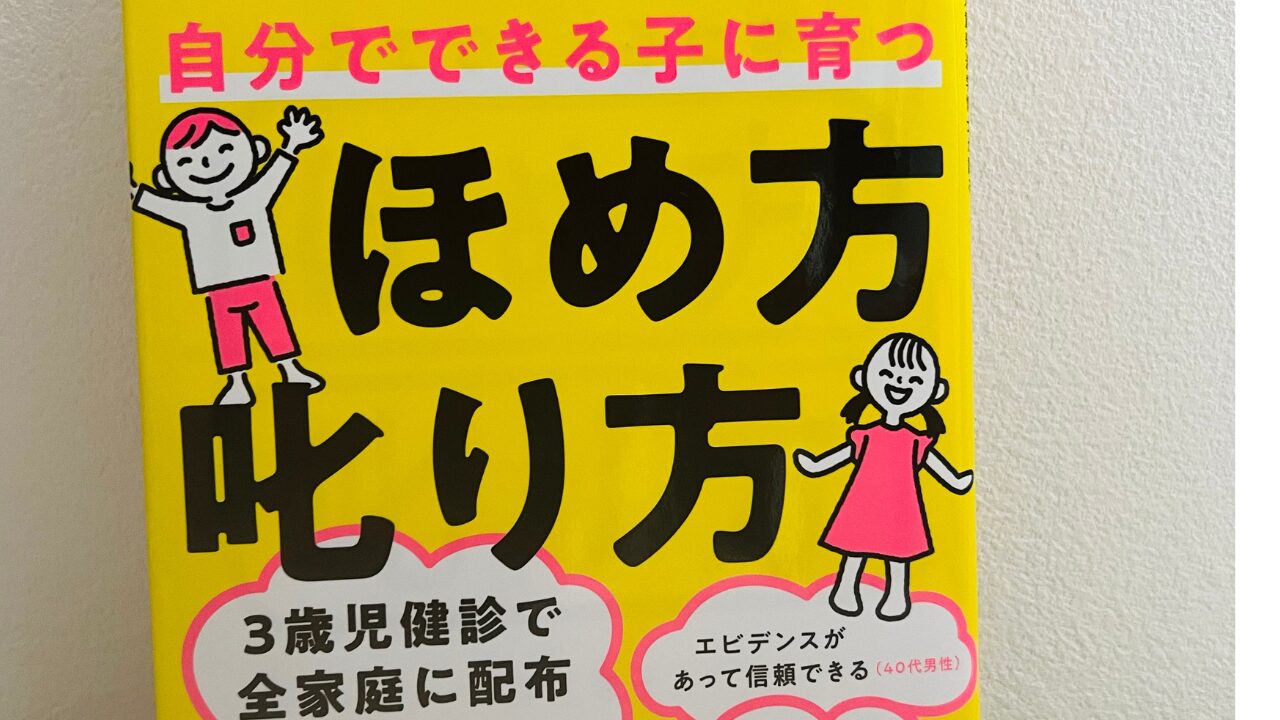

本書は様々なエビデンスを元に

子どもの「ほめ方と叱り方」を解説してくれています。

子育てに絶対の正解はありませんが、この本を読むことで

子どもが自立し、前向きに成長できるのではないでしょうか。

この後は少し詳しく感想を書きますが

イラストも多くて読みやすいため

ぜひ手に取ってみてください。

| 価格:1760円 |

子どもとの接し方には2種類ある

子どもとの接し方には2種類あります

①条件付きの接し方(条件付き子育て)

子どもの行動の善しあしによって、褒美や罰を使いながら愛情の注ぎ加減を調整し、行動をコントロールしようとする。

②無条件の接し方(無条件子育て)

行動の善しあしにかかわらず愛情を注ぎ、子どもの気もちに寄り添う。

子育てにおいて「無条件の接し方(無条件子育て)」をする場合、子どもの行動の善しあしにかかわらず愛情を注ぎます。子どもをコントロールするのではなく、気もちを考え、行動の理由に向き合います。

これに比べて「条件付きの接し方(条件付き子育て)」は、子どもが大人の思いどおりに行動したときにだけ愛情を与え、逆に期待に沿わなかったときには愛情を引っ込めます。

引用:自分でできる子に育つ ほめ方叱り方

章の初めにこの文章が書かれているのですが

冒頭から思い当たることがありすぎて引き込まれてしまいます。

「着替えないから、もうお菓子は買わないよ!」

「ちゃんとお利口にしたら、おもちゃを買ってあげるよ。」

など、これが条件付きの接し方ですね。

愛情をエサにする接し方を繰り返すと、ほめられたときに愛されていると感じ、逆にそうでないときには愛されていないと感じてしまうのです。大切なのは大人が「私は愛してるんだ」と自分を納得させることではなく、愛情の受け取り側である子どもが実際はどう感じているかということなのです。

子どもは親からの愛情をつねに欲しています。そのため、愛されるためにほめられる行動をする、愛されるために親の機嫌をうかがうような行動をしようとします。

引用:自分でできる子に育つ ほめ方叱り方

条件付きの(愛情をエサにする)接し方を繰り返すと

「愛されるために」行動することになるため

主体的な行動がとれなくなってくるということでしょう。

ほめ方、叱り方

ほめ方には3種類あります。

子どもをほめる時を思い出してみて下さい。

①おざなりほめ

具体性に欠ける、中身のない表面的なほめ方をする

「すごいね!」「上手!」

②人中心ほめ

性格(優しさ・気遣いなど)・能力(頭の良さ・足の速さなど)・外見(顔・体形など)といった、表面上の特徴を中心にほめる

「優しいね」「頭がいいね」「かわいいね」

③プロセスほめ

努力・過程・試行錯誤した手順を中心にほめる

「がんばって最後までやりきったね」「失敗してもあきらめなかったね」

「いろんな方法を試したね」

引用:自分でできる子に育つ ほめ方叱り方

本書では③のプロセスほめが良いとされています。

表面的ではなく、「具体的にほめる」ということですね。

ぼく自身、子どもを褒める場面を思い出すと

「すごい!」「偉いね。」と

あまり良い褒め方をしていなかったかもしれません…

具体的に褒めるためには

もっと子どもを観察して、頑張ったことを見つけること

「すごい」と感じたことをしっかりと言葉にする

ことが大切なのではないでしょうか。

ほめ方の次は、叱り方についてです。

本書では、褒美と罰で子どもを上からコントロールすることは

条件付きの接し方になってしまう可能性が高いため

注意するように書かれています。

上手な叱り方のポイントとは

1.「ダメ!」「違う!」をできるだけ使わない

2.結果ではなく努力やプロセスに目を向ける

3.好ましくない行動の理由を説明する

4.親の気もちを正直に伝える

引用:自分でできる子に育つ ほめ方叱り方

これは、上手なほめ方にも通ずるところがありそうですね。

単純に「ダメ!」「違う!」と言ってしまいがちですが

その行動によって自分や他者にどのような影響を与えるか

モラルに焦点をあてながら具体的に説明することが重要です。

例えば

「ダメだよ!大きい声を出さない!」ではなく

「大きい声を出したら、静かに買い物をしている他の人に迷惑だよ。」

のように具体的に伝えると、子どもは少しずつ理解していきます。

また、「”あなた”が遅いから」などの”あなた”中心の伝え方ではなく

”わたし”中心の伝え方をすると、相手の感情を思いやるきっかけになります。

例えば「〇〇してくれると”わたし”は助かるな。」という伝え方です。

”あなた”中心の伝え方では、受け手が責められたと感じやすいため

”わたし”中心の伝え方を意識して、子どもの思いやりの芽を育ててあげてください。

本書では沢山の学びになることが書かれています。

無条件の子育て、プロセスほめ、”わたし”中心の伝え方を意識してみましょう。

ぼくもですが、実際の子育ての中で余裕がないこともいっぱいあります。

ママとパパが生活を楽しみながら

子どもの事を思いやった子育て生活を一緒に楽しんでいきましょう。