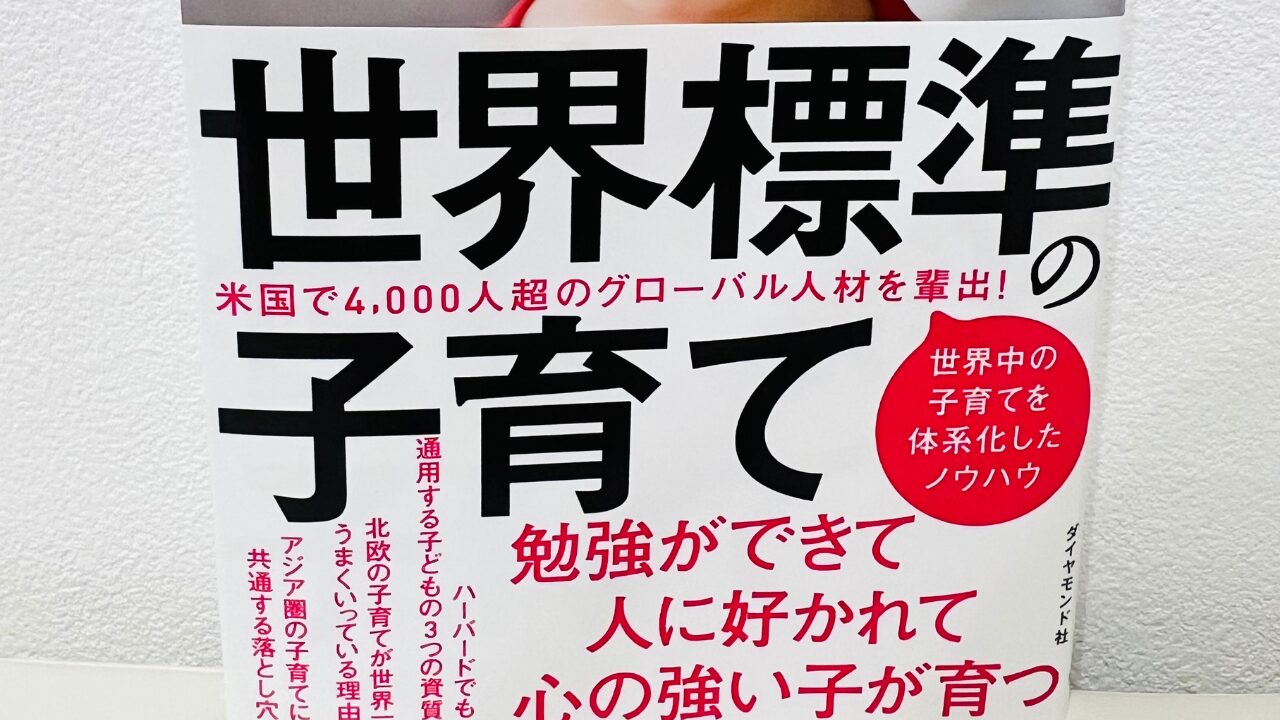

3回目になりました。

今回は本書に載ってある、子供が自信や考える力を養う方法を

紹介していこうと思います。

| 価格:1650円 |

自信は親が育てる?子ども自身が獲得する?

本書では0〜6歳までは「根拠のない自信」

7歳以降は「根拠のある自信」。

根拠のない自信は親が育てるもの、

根拠のある自信は子ども自身が獲得するもの

と紹介されています。

「根拠のない自信」というのは「自分は親に愛されている」「自分は親から受け入れられている」「親から大切にされている」という自信であり「自分は価値がある人間だ」と子どもが自分の存在を心から信じている状態です。

まず前提として、「根拠のない自信」は「100%親から与えられるもの」です。根拠のない自信は、子どもがいくら努力しても手に入れることはできません。子ども時代に親からかわいがられ、大切にされ、愛情をたっぷりもらうことでのみ得られる自信です。

「親から愛されている」「自分は価値がある人間だ」という「根拠のない自信」を大きく、どっしりとしたピラミッドのように構築することが子育ての第一歩です。

引用:世界標準の子育て

子どもを受け入れるということは分かりましたが

分かっていても難しいこともあります。

うちの子ども(3歳)はイヤイヤ期の真っ最中で

なんでもかんでも「イヤ!」ということが多いです…

親がイライラしてしまうこともあるでしょう。

そんなときでも

深呼吸したり、叱る前にスキンシップをとって心を落ち着かせて

子どもを感情的に怒ったり、否定するような言葉をかけないように

「根拠のない自信」を育てられるように生活していきたいですね。

また6歳以下の根拠のない自信を育てるために

父親の役割についてもこちらでも紹介しています。

ぜひ見てみて下さい。

7歳以降の「根拠のある自信」については

親からの愛情によって「根拠のない自信」を身につけてもらったあと、小学校に入学をする7歳からの子どもには「根拠のある自信育て」に取り組む時期です。

「根拠のある自信」は親から受け取るものではなく、子どもが自分の努力によって獲得していく能動的なものです。スポーツ、音楽、絵画、造形、演劇などの習い事に参加させて、研鑽と努力で「自信」を勝ち取っていけるように上手に導いていきます。

このステージからは父親の子どもへの働きかけがポイントです。子どもの能力、才能の芽を見つけて大きく伸ばす適任者は父親です。

引用:世界標準の子育て

根拠のある自信を伸ばす適任者は父親とのこと

母親が自信の土台を作り

父親が自信を伸ばしていく

もちろん母親も

子どもの自信を伸ばす適任者であると思います。

下の子の世話をお願いしてみたり

簡単な家事を手伝ってもらったりなど、家庭の中でも

根拠のない自信を育てるチャンスは多いです。

習い事やスポーツでは

子どもが自己研鑽し自信を伸ばしていきます。

その時には父親のサポートが必要かもしれません。

本書では

勉強では上には上がいるため自信がつきにくいこと

習い事などを10年以上継続して「特技」にすること

も説明しています。

読書が考える力を育てる

本書では「考える力」を育てるために

ポイントの1つとして読書が挙げられています。

読書が考える力を育てる?

しかも「考える力」とは曖昧な表現ですよね

なので意味を調べてみました。

考える=

知識や経験などに基づいて、筋道を立てて頭を働かせる。(weblio辞典より)

考えるために知識や経験が必要で

この知識や経験を増やすために読書がポイントになるんですね。

子どもの「考える力」を高める最高のアイテムは、「本」です。

6歳までに本好きな子どもに育てることができれば、子どもの言語教育はほぼ成功といって良いでしょう。子どもは読書を通して語彙を増やし、知識を増やし、理解力を深め、思考力を高めていくことができます。

子どもを本好きに育てるための大切な取り組みが「絵本の読み聞かせ」です。親が絵本を読んであげると、子どもは想像力を働かせます。ストーリーを頭の中に具現化して、映画を見ているようにイメージの世界を楽しめるようになるのです。

引用:世界標準の子育て

6歳までに本好きになれば、子どもの言語教育はほぼ成功

と書くほど、著者は読書を推していますね。

また、読書以前の「言葉の力」についても書かれています

赤ちゃんの周囲に「言葉」という刺激が少ないと「言葉は生きるために必要ないもの」と脳が認識してしまい、頭脳が言葉に対してあまり反応しないように育ってしまいます。

頭脳の配線工事は「6歳まで」90%が完成すると言われており、この時期は生きた言葉の刺激を大量に与えることが重要です。親や周囲の人が子どもの世話や遊びを通して言葉をたくさんかけてあげれば、言葉に応じやすい頭脳が形成されます。

引用:世界標準の子育て

なるほど、幼児期には

たくさん言葉をかけてあげて

たくさん本に触れさせてあげる

強いていうなら

言葉や本を好きになってもらう

ということが考える力の基礎となるんですね。

そこからは

読書や会話を通じて自分で考える力を育てる

子どもが本当にやりたいことを見つける

自分で考えたことを外に向けて発信する

などのステップで成長していくんですね。

ここまで読んでいただきありがとうございました。

是非みなさん、自信や考える力を意識して

子どもと楽しく触れ合ってみて下さい。